Лучшее фото

полное изображение при щелчке

Беломорская Биологическая Станция Картеш является академическим учреждением, поэтому ее основная задача - проведение фундаментальных и прикладных исследований в области биологии организмов, населяющих Белое море. Одним из важнейших преимуществ ББС как морского стационара является круглогодичная доступность материала и возможность многолетних мониторинговых исследований, поэтому многие проекты направлены на изучение кратко- и долговременных трендов сообществ беломорских организмов.

Традиционно главными направлениями научных работ на ББС являются:

Система «хищник-жертва» на примере брюхоногого моллюска Amauropsis islandica и литоральных двустворчатых моллюсков (Аристов)

Механизмы соленостных и температурных адаптаций морских беспозвоночных (Бергер)

Биологические ресурсы и продукционный потенциал Белого моря (Бергер)

Содержание и распределение взвешенного органического вещества в Белом море (Бергер)

Interactions between hosts and parasites in Palaearctic coastal ecosystems: interpretation and modeling of the mussel/bird predator system. (Галактионов, Сухотин, Николаев)

Сезонная и многолетняя динамика состава гемипопуляций трематод в литоральных моллюсках Белого моря (Галактионов, Николаев)

Биология и поведение свободноживущих личинок (церкарии) трематод, циркулирующих в экосистемах прибрежья северных морей (Галактионов)

Влияние заражения метацеркариями трематод на физиологию и поведение мидий (Николаев, Галактионов)

Многолетние изменения популяционной структуры и паразитологический анализ моллюсков р. Littorina и Mytilus (Галактионов, Николаев, Козминский)

Фауна и экология гельминтов морских птиц Палеарктики (Галактионов)

Популяционные исследования, рост, питание и размножение непромысловых рыб (бельдюга, керчак, зубатка, треска, колюшка) (Ершов).

Изучение закономерностей формирования и наследования окраски раковины у моллюсков (Козминский)

Многолетняя и сезонная сукцессия зоопланктонного сообщества в Белом море (Кутчева, Усов, Мартынова)

Пространственная организация и динамика формирования друз мидий (Лезин)

Поведение двустворчатых моллюсков: двигательная активность и биссусообразование (Лезин)

Микрогидродинамика, фильтрация и питание мшанок (Шунатова, Тамберг - СПбГУ, Лезин)

Пелагические экосистемы Белого моря. Ковшовые губы как микромодель пелагиали (Наумов, Мартынова)

Изучение процесса водообмена между Белым морем и Северным Ледовитым океаном (Наумов)

Сезонная и многолетняя динамика видов и сообществ на илисто-песчаной литорали, и биотические механизмы динамики (Наумов, Аристов, Биягов)

Создание и поддержание базы данных по бентосу Белого моря (Наумов)

Изменения скорости метаболизма в процессе старения у животных с асимптотическим ростом (Сухотин)

Оксидативный стресс и антиоксиданты у моллюсков с различной продолжительностью жизни (Сухотин)

Сезонные изменения роста, биохимического состава и калорийности мидий из субарктических популяций (Сухотин)

Многолетняя сезонная динамика популяционной структуры литорального поселения мидий в Белом море (Сухотин)

Создание базы трехмерных изображений двустворчатых моллюсков (Флячинская, Лезин)

Морфология нервной системы немертин: послойное прижизненное моделирование (Зайцева – ЗИН, Флячинская)

Изучение личиночного развития двустворчатых моллюcков (Флячинская, Лезин)

Ревизия фауны двустворчатых моллюсков Белого моря на основе анализа состава планктонных личинок (Флячинская, Лезин)

Аллелопатические взаимоотношения между организмами-обрастателями (Халаман, Комендантов)

Роль экологически «агрессивных» видов в сообществах обрастания на примере обитающей в Белом море губки Halichondria panicea (Pallas, 1766) (Халаман, Комендантов)

Исследование продолжительности жизни, особенностей размножения и скорости роста одиночной асцидии Molgula citrina (Халаман, Комендантов, Шапошникова - СПбГУ)

Исследование долговременного влияния некоторых организмов - обрастателей на биохимический статус тканей мидий Mytilus edulis (Халаман, Комендантов, Фокина, Скидченко - ИнБ КарНЦ)

Виды-двойники в Белом море (Флячинская, Лезин)

Влияние периодических и постоянных течений на зоопланктон в губе Чупа Белого моря (Усов, Р. Май, Р. Смагин - СПбГУ)

Эколого-паразитологическое исследование трехиглой колюшки Gasterosteus aculeatus L. Белого моря (Шатских, Галактионов, Лайус - СПбГУ)

ББС служит постоянной экспедиционной базой в первую очередь для других лабораторий Зоологического Института РАН: лаб. морских исследований, лаб. сравнительной морфологии, лаб. ихтиологии, лаб. паразитических червей, лаб. солоноватоводной, лаб. пресноводной и экспериментальной гидробиологии, лаб. систематики насекомых, лаб. протозоологии. Кроме того, Беломорская Биологическая Станция Картеш активно поддерживает научные контакты и сотрудничает с многочисленными российскими и зарубежными институтами и лабораториями.

Российские научно-исследовательские институты и ВУЗы

Санкт-Петербургский государственный Университет (Cанкт-Петербург)

Институт биологии развития им. Н.К.Кольцова РАН

Институт океанологии им. П.П.Ширшова РАН (Москва).

Институт цитологии РАН (Cанкт-Петербург)

Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М.Сеченова РАН (Cанкт-Петербург)

Институт Биологии КарНЦ РАН (Петрозаводск)

Институт Водных проблем КарНЦ РАН (Петрозаводск)

Институт биологии моря им. А.В.Жирмунского ДВО РАН (Владивосток)

Мурманский Морской Биологический Институт КНЦ РАН (Мурманск)

Институт Проблем Передачи Информации им. А.А. Харкевича РАН (Москва)

Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (Москва)

Полярный институт рыбного хозяйства и океанографии (Мурманск)

Северное отделение Полярного института рыбного хозяйства и океанографии (Архангельск)

Московский Государственный Университет им. М.В.Ломоносова (Москва)

Псковский Государственный Педагогический Университет (Псков)

Казанский Государственный Университет (Казань)

Петрозаводский Государственный Университет (Петрозаводск)

Петрозаводский Педагогический Институт (Петрозаводск)

Мурманский морской технический университет (Мурманск)

Институт Биологических Проблем Севера ДВО РАН (Магадан)

Иностранные научно-исследовательские институты и университеты

Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research (Bremerhaven, Germany)

Netherlands Institute of Ecology (Yerseke, The Netherlands)

University of Florence (Firenze, Italy)

University of Helsinki (Helsinki, Finland)

University of North Carolina at Charlotte (Charlotte, USA)

National Oceanographic and Atmospheric Administration (Washington, USA)

Akvaplan-Niva AS (Tromso, Norway)

Norwegian Polar Institute (Tromso, Norway)

University of Tromso (Tromso, Norway)

University of Ulster (Northern Ireland, UK)

Trinity College (Dublin, Ireland)

University of Iceland (Keldur, Iceland)

Традиционно главными направлениями научных работ на ББС являются:

- экология и жизненные циклы рыб и беспозвоночных;

- сезонная и многолетняя динамика популяций и сообществ организмов планктона и бентоса;

- изучение сообществ обрастания и аквакультура мидий;

- изучение паразитов птиц, рыб и беспозвоночных;

- стресс, старение и адаптации беломорских организмов к факторам внешней среды.

Система «хищник-жертва» на примере брюхоногого моллюска Amauropsis islandica и литоральных двустворчатых моллюсков (Аристов)

Механизмы соленостных и температурных адаптаций морских беспозвоночных (Бергер)

Биологические ресурсы и продукционный потенциал Белого моря (Бергер)

Содержание и распределение взвешенного органического вещества в Белом море (Бергер)

Interactions between hosts and parasites in Palaearctic coastal ecosystems: interpretation and modeling of the mussel/bird predator system. (Галактионов, Сухотин, Николаев)

Сезонная и многолетняя динамика состава гемипопуляций трематод в литоральных моллюсках Белого моря (Галактионов, Николаев)

Биология и поведение свободноживущих личинок (церкарии) трематод, циркулирующих в экосистемах прибрежья северных морей (Галактионов)

Влияние заражения метацеркариями трематод на физиологию и поведение мидий (Николаев, Галактионов)

Многолетние изменения популяционной структуры и паразитологический анализ моллюсков р. Littorina и Mytilus (Галактионов, Николаев, Козминский)

Фауна и экология гельминтов морских птиц Палеарктики (Галактионов)

Популяционные исследования, рост, питание и размножение непромысловых рыб (бельдюга, керчак, зубатка, треска, колюшка) (Ершов).

Изучение закономерностей формирования и наследования окраски раковины у моллюсков (Козминский)

Многолетняя и сезонная сукцессия зоопланктонного сообщества в Белом море (Кутчева, Усов, Мартынова)

Пространственная организация и динамика формирования друз мидий (Лезин)

Поведение двустворчатых моллюсков: двигательная активность и биссусообразование (Лезин)

Микрогидродинамика, фильтрация и питание мшанок (Шунатова, Тамберг - СПбГУ, Лезин)

Пелагические экосистемы Белого моря. Ковшовые губы как микромодель пелагиали (Наумов, Мартынова)

Изучение процесса водообмена между Белым морем и Северным Ледовитым океаном (Наумов)

Сезонная и многолетняя динамика видов и сообществ на илисто-песчаной литорали, и биотические механизмы динамики (Наумов, Аристов, Биягов)

Создание и поддержание базы данных по бентосу Белого моря (Наумов)

Изменения скорости метаболизма в процессе старения у животных с асимптотическим ростом (Сухотин)

Оксидативный стресс и антиоксиданты у моллюсков с различной продолжительностью жизни (Сухотин)

Сезонные изменения роста, биохимического состава и калорийности мидий из субарктических популяций (Сухотин)

Многолетняя сезонная динамика популяционной структуры литорального поселения мидий в Белом море (Сухотин)

Создание базы трехмерных изображений двустворчатых моллюсков (Флячинская, Лезин)

Морфология нервной системы немертин: послойное прижизненное моделирование (Зайцева – ЗИН, Флячинская)

Изучение личиночного развития двустворчатых моллюcков (Флячинская, Лезин)

Ревизия фауны двустворчатых моллюсков Белого моря на основе анализа состава планктонных личинок (Флячинская, Лезин)

Аллелопатические взаимоотношения между организмами-обрастателями (Халаман, Комендантов)

Роль экологически «агрессивных» видов в сообществах обрастания на примере обитающей в Белом море губки Halichondria panicea (Pallas, 1766) (Халаман, Комендантов)

Исследование продолжительности жизни, особенностей размножения и скорости роста одиночной асцидии Molgula citrina (Халаман, Комендантов, Шапошникова - СПбГУ)

Исследование долговременного влияния некоторых организмов - обрастателей на биохимический статус тканей мидий Mytilus edulis (Халаман, Комендантов, Фокина, Скидченко - ИнБ КарНЦ)

Виды-двойники в Белом море (Флячинская, Лезин)

Влияние периодических и постоянных течений на зоопланктон в губе Чупа Белого моря (Усов, Р. Май, Р. Смагин - СПбГУ)

Эколого-паразитологическое исследование трехиглой колюшки Gasterosteus aculeatus L. Белого моря (Шатских, Галактионов, Лайус - СПбГУ)

- На первом этапе существования биостанции (1949 – 1957 гг.) в результате экспедиционных исследований в Кандалакшском и Онежском заливах был значительно (более, чем на 100 видов) пополнен список видов, обитающих в западной части Белого моря, выявлены места промысловых скоплений и нереста сельди, корюшки и камбаловых рыб, охарактеризованы их спектры питания, определены запасы основных промысловых рыб и составлена рыбопромысловая карта Онежского залива.

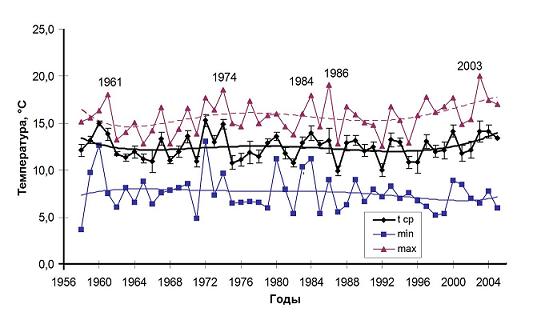

Материалы по комплексному изучению Белого моря. Вып.1. 1957. (ред. Ю.И. Полянский); Вып.2 1963. (ред. З.Г. Паленичко). - В течение 50 лет, начиная с 1957 г., проводятся круглогодичные мониторинговые гидрологические и планктонологические исследования на «декадной» станции ДI, расположенной в устьевой части губы Чупа. Создана компьютерная база данных. Выявлены (Рис. 1а, б) сезонные и многолетние тренды изменения основных гидрологических параметров (температуры и соленость), видового состава, показателей обилия (биомассы и плотности) зоопланктона в целом и отдельных массовых видов (Рис. 2) планктонных организмов, детально исследованы их жизненные циклы.

Berger V.Ja., Naumov A.D., Usov N.V., Zubaha M.A., Smolyar I., Tatusko R., Levitus S. 36-Years Time-Series (1963–1998) of Zooplankton, Temperature and Salinity in the White Sea. St. Petersburg-Silver Spring. 2003. 362 pр.

Рис. 1а. Динамика летних поверхностных температур воды (°С) на станции Д-I (по: Примаков, 2004).

Рис. 1б. Многолетняя динамика среднегодовой солености воды (‰) на станции Д-1

(Ориг. рис. И.М.Примакова).

Рис. 2. Сезонные изменения в развитии зоопланктона (по: Прыгункова, 1974).

По вертикали – плотность планктонных организмов. - Создана оригинальная концепция «критической солености». Показано, что соленость внешней и внутренней среды порядка 5-8 ‰ является универсальным барьером, при переходе через который меняется ряд существенных свойств на разных уровнях биологической интеграции (Рис. 3). Это отмечено по характеру распределения главных типов водной фауны, по реакциям на изменения солености свободноживущих и паразитических организмов, а также отдельных клеток, тканей и биохимических структур. Критический характер действия солености около 5-8 ‰ определяется свойствами морской воды и жидкостей внутренней среды. Концепция «критической солености» позволяет трактовать некоторые аспекты органической эволюции: прохождение в Мировом океане отдельных стадий биопоэза, становление осмотической регуляции и формирование репродуктивных адаптаций при выходе животных в пресные воды.

Хлебович В.В. Критическая соленость биологических процессов. Л. 1974: Наука. 236 с.

Рис. 3. Схема изменения числа видов в фауне водоемов различной солености (по: Хлебович, 1962). - Ихтиологами и паразитологами станции проведены многолетние комплексные исследования структуры популяции беломорской сельди. Путем мечения, морфологического анализа, использования паразитов-индикаторов, кариологического анализа и других методов показано наличие локальных стад сельди, приуроченных к разным участкам моря.

Хлебович В.В., Кулачкова В.Г. (ред.). Биология беломорской сельди.. Л.: Наука. 1974. 312 с. - Детально исследованы гаметогенез, половые циклы и нерест беломорских беспозвоночных 55 видов, относящихся к 14 классам 8 типов. Установлены зависимости морфологических и биохимических изменений, происходящих в процессе гаметогенеза, от температурных условий внешней среды. Показано, что преобладание процессов накопления жира при вителлогенезе яйцеклеток исследованных беломорских беспозвоночных является их адаптацией к пониженным температурам среды обитания.

Кауфман З.С. Особенности половых циклов беломорских беспозвоночных. Л.: Наука. 1977. 265 с. - Разработано представление о существовании двух относительно

независимых систем приспособления морских моллюсков к экстремальным и умеренным изменениям солености. Показано, что толерантность и резистентность к солености детерминированы различными механизмами, реализующимися на молекулярном, клеточном и организменном уровнях организации биологических систем. Установлена ведущая роль регуляции содержания неорганических ионов в клеточной осмо- и волюморегуляции. Обнаружены обратимые изменения интенсивности синтеза РНК и белка и появление новых множественных молекулярных форм ряда ферментов в процессе фенотипической адаптации моллюсков. Выявлены экологические и морфо-функциональные особенности приспособления моллюсков к изменениям солености в разных диапазонах фактора. Показана различная роль двух выделенных адаптивных систем в формировании малакофауны водоемов с различным соленостным режимом.

Бергер В.Я. Адаптации морских моллюсков к изменениям солености среды. Л.: Наука. 1986. 214 с. - На основании изучения распределения, динамики состава и структуры поселений мидий в акватории Белого моря проведена их типизация. Установлено, что запасы мидий в крупных поселениях составляют около 2.1 млн.т. Структурные и функциональные характеристики мидиевых поселений претерпевают циклические изменения, при которых биомасса может меняться на несколько порядков. Большинство разреженных литоральных поселений подвержено ежегодным сезонным изменениям, обусловленным изменениями размножения моллюсков и оседания их молоди под воздействием соответствующих изменений температуры, солености и других абиотических факторов. Цикличность плотных сублиторальных поселений («банок») мидии определяется совокупным действием внешних и внутренних факторов. Зарождение поселения определяется внешними факторами, а его цикличность, носящая авторегуляторный характер, – внутренними. Разработана прогностическая модель динамики мидиевых банок.

Луканин В.В., Наумов А.Д., Федяков В.В. Цикличность развития поселений Mytilus edulis L. в Белом море. Доклады АН СССР. 1986. С. 1274 – 1277. - После гибели в 1960 г. морской травы зостеры, бывшей основным нерестовым субстратом для беломорской сельди, ее икра, отложенная на литоральные водоросли, погибала почти полностью (95–100 %). Сотрудником биостанции (О.Ф.Иванченко) совместно с сотрудниками ПИНРО были разработаны и успешно апробированы на практике искусственные нерестилища для беломорской сельди, изготовленные из мелкоячеистой капроновой дели (Рис. 4). Они значительно повышали эффективность воспроизводства сельди, выживаемость икры которой достигала 95 – 98 %. Концентрация личинок сельди в местах установки искусственных нерестилищ была также значительно повышена. Разработанная методика при достаточно масштабном внедрении может обеспечить восстановление запаса сельди, подорванного нерациональным промыслом и различными природными и антропогенными нарушениями ее воспроизводства.

Иванченко О.Ф. Основы марикультуры беломорской сельди. Л.: «Наука». 1983. 40 с.

Рис. 4. Икра беломорской сельди на искусственном субстрате. - На основе детальных исследований жизненного цикла и экологических особенностей двустворчатых моллюсков Mytilus edulis L. группой сотрудников биостанции (Э.Е.Кулаковский, Б.Л.Кунин, О.Л.Саранчова, А.А.Сухотин, В.В.Халаман и др.), разработана биотехнология культивирования мидий (Рис. 5). Применение оригинального метода «скользящих субстратов» позволило оптимизировать выращивание моллюсков и обеспечить освобождение субстратов от хищников – морских звезд. При участии представителей Беломорской базы Гослова было организовано выращивание моллюсков в акватории Кандалакшского залива на площади около 32 га. За 3 – 4-летний цикл выращивания удалось получить от 100 до 300 тонн мидий с 1 га площади марикультурных хозяйств.

Кулаковский Э.Е. Биологические основы марикультуры мидий в Белом море. Санкт-Петербург: Зоологический институт РАН. 2000. 168 с.

Рис. 5. Гирлянда мидий, выращенных в Кандалакшском заливе. - Разработана (Ю.А. Лабас, В.Н.Летунов и др.) методика выделения фотобелка обелина из гидроидных полипов Obelia longissimа. Показано, что выделенный белок сохраняет способность к люминисценции в присутствии ионов Са. Обладая высокой чувствительностью к крайне низким концентрациям ионов кальция, обелин может использоваться для визуализации и регистрации различных Са-зависимых процессов, протекающих в клетке.

- На основании анализа течений, термогалинных характеристик и распределения

бентосных организмов в Воронке, Горле и Мезенском заливе установлена океанографическая граница Белого моря, имеющая вид S-образной линии, тянущейся от юго-западной оконечности Воронки к середине ее восточного берега (Рис. 6). Она разделяет поровну воды баренцевоморского и беломорского генезиса, соответствующие элементы фауны донных организмов и хорошо совпадает с расположением соленостного фронта.

Наумов А. Д. Двустворчатые моллюски Белого моря. Опыт эколого-фаунистического анализа. – СПб.: ЗИН РАН, 2006. 367 c.

Рис. 6. Доля вод различного происхождения и океанографическая граница Белого моря.

Цифрами отмечена доля вод баренцевоморского происхождения. - Разработана и внедрена в практику исследований оригинальная методика

компьютерного моделирования микроскопических объектов. Данная методика является альтернативой традиционно применяемой в подобных исследованиях сканирующей микроскопии, однако отличается от нее низкой стоимостью. Метод компьютерного моделирования позволяет на основе микрофотосъемки создавать высокодостоверные трехмерные изображения объекта. Полученные модели дают возможность проводить любые измерения и манипуляции. Такие модели легко могут использоваться в качестве учебных пособий, иллюстраций к электронным определителям и базам данных. С помощью описанной методики было исследовано раннее развитие основных видов беломорских моллюсков, имеющих пелагическую личинку (Рис. 7). Получены новые данные о видовом составе двустворчатых моллюсков в Белом море. При анализе личиночного материала обнаружено несколько новых видов, ранее не отмеченных в этом регионе.

Flyachinskaya L.P., Lezin P. A. Using 3D reconstruction method in the investigations of Bivalvia larval development (by the example of Hiatella arctica L.) . Proc. Zool. Inst. Russ. Acad. Sci. 2006. Vol. 310. pp. 45-50.

Рис. 7. Развитие личиночной раковины Modiolus modiolus. - Путем расчета продукции и потребления вещества и энергии на различных

уровнях в трофических цепях в Белом море показано, что сельдь, являющаяся основным зоопланктонофагом, поедает за год количество пищи, эквивалентное энергетически приблизительно 1% годовой продукции зоопланктона.

Бентосоядные рыбы потребляют за год количество донных животных, эквивалентное менее, чем 1% продукции макрозообентоса. Таким образом,запасы рыб Белого моря не лимитированы его продукционным потенциалом и могут быть больше нынешних по крайней мере на порядок. Следовательно, крайне низкие запасы рыб и длительная депрессия вылова детерминированы не уровнем продуктивности моря, а нерациональным промыслом и другими антропогенными воздействиями.

Бергер В.Я. Продукционный потенциал Белого моря. СПб: ЗИН РАН. 2007. 292 с.

ББС служит постоянной экспедиционной базой в первую очередь для других лабораторий Зоологического Института РАН: лаб. морских исследований, лаб. сравнительной морфологии, лаб. ихтиологии, лаб. паразитических червей, лаб. солоноватоводной, лаб. пресноводной и экспериментальной гидробиологии, лаб. систематики насекомых, лаб. протозоологии. Кроме того, Беломорская Биологическая Станция Картеш активно поддерживает научные контакты и сотрудничает с многочисленными российскими и зарубежными институтами и лабораториями.

Российские научно-исследовательские институты и ВУЗы

Санкт-Петербургский государственный Университет (Cанкт-Петербург)

Институт биологии развития им. Н.К.Кольцова РАН

Институт океанологии им. П.П.Ширшова РАН (Москва).

Институт цитологии РАН (Cанкт-Петербург)

Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М.Сеченова РАН (Cанкт-Петербург)

Институт Биологии КарНЦ РАН (Петрозаводск)

Институт Водных проблем КарНЦ РАН (Петрозаводск)

Институт биологии моря им. А.В.Жирмунского ДВО РАН (Владивосток)

Мурманский Морской Биологический Институт КНЦ РАН (Мурманск)

Институт Проблем Передачи Информации им. А.А. Харкевича РАН (Москва)

Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (Москва)

Полярный институт рыбного хозяйства и океанографии (Мурманск)

Северное отделение Полярного института рыбного хозяйства и океанографии (Архангельск)

Московский Государственный Университет им. М.В.Ломоносова (Москва)

Псковский Государственный Педагогический Университет (Псков)

Казанский Государственный Университет (Казань)

Петрозаводский Государственный Университет (Петрозаводск)

Петрозаводский Педагогический Институт (Петрозаводск)

Мурманский морской технический университет (Мурманск)

Институт Биологических Проблем Севера ДВО РАН (Магадан)

Иностранные научно-исследовательские институты и университеты

Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research (Bremerhaven, Germany)

Netherlands Institute of Ecology (Yerseke, The Netherlands)

University of Florence (Firenze, Italy)

University of Helsinki (Helsinki, Finland)

University of North Carolina at Charlotte (Charlotte, USA)

National Oceanographic and Atmospheric Administration (Washington, USA)

Akvaplan-Niva AS (Tromso, Norway)

Norwegian Polar Institute (Tromso, Norway)

University of Tromso (Tromso, Norway)

University of Ulster (Northern Ireland, UK)

Trinity College (Dublin, Ireland)

University of Iceland (Keldur, Iceland)